Kreuz und quer

durch

Þýskaland

Mit dem Rad

durch Ostfriesland,

ins Wendland und nach Ostelbien

Aus der Sicht von Island, von wo ich gerade anreise, verspricht bereits der nördliche Zipfel Dänemarks südländisches Klima. Nachdem mich das Klima am Polarkreis eiskalt erwischt und binnen zwei Wochen gelehrt hatte, dass man sich dort selbst als beinharter Kaltduscher eine Erkältung einfangen kann, hielt ich es für vernünftig, meine Exkursion durchs "Land der Elfen und Trolle" zu verkürzen und die Heimkehr zu wärmeren Gestaden anzutreten. Doch auch die Westküste Dänemarks kann raues Nordseeklima bieten, heftiger Seiten- oder Gegenwind ist normal, Regen keine Seltenheit...

9. Juli. Als die Norröna nach 50 Stunden auf See mittags bei Sonnenschein in Hirtshals anlegt, sieht es tatsächlich so aus, als könnte ich an der Nordseeküste den Europaradweg 12 hinunter nach Þýskaland radeln, so heißt Deutschland auf isländisch. Nach einigem Durchfragen gelange ich an die Westküste - und spüre den Gegenwind bei jedem Tritt in die Pedalen. Doch so lange die Sonne scheint, gibt es keinen Grund, Plan B in Frage zu stellen...

Erst glaube ich, der Sand, der mir von einer Wanderdüne namens Rubjerg Knude ins Gesicht bläst, sei das einzige und bald überstandene Problem dieses Vorhabens, doch als ich mich am Abend dem beliebten Urlauberkaff L�kken nähere, vernehme ich das Gedöns dänischer Punkbands. Eigentlich wollte ich heute Nacht hier kampieren. An Laternen befestigte Plakate klären mich auf, dass ausgerechnet heute ein ganztägiges Ereignis namens Løkken Koncert stattfindet, bei dem heutige Lärmproduzenten um die Gunst der Hörgerätekundschaft von morgen buhlen. Laut Ankündigung ist 23 Uhr Veranstaltungsende, aber wenn jede der vier angekündigten Bands zwei Zugaben spielt, muss man das erfahrungsgemäß icht ernst nehmen.

Nach einer Runde durch die kleine Stadt kehre ich zu dem ruhigen Campingplatz direkt am Strand vor Løkken zurück. Dort pfeift eine steife Nordsee-Brise und deshalb warte ich mit dem Aufbau meines Zeltes. In der TV-Lounge bin ich allein. Da die Wohnmobilisten alle ihre eigenen Glotzkisten dabeihaben, bleibe ich dort auch allein. Im dänischen Fernsehen läuft eine 60er-Jahre-Schnulze mit Elvis Presley in der Hauptrolle, anschließend noch der Mitschnitt eines seiner Konzerte, in welchem der Herzensbrecher eine 30-Minuten-Version von "Love me tender" zelebriert und dabei reihenweise Weiberwangen abknutscht. Tja, so war das damals: Bussis, Drugs and Rock'n'Roll. Und Elvis war eben der King forever.

Die lange Elvis-Nacht des dänischen Staatsfernsehens ist kurzweilig. Einfach nur kurz ist hingegen das Sofa. Aber was soll's... Lieber mit Elvis auf einem zu kurzen Sofa, könnten die Verehrerinnen von einst sagen, als bei stürmischen Küstenwind in einem zu kurzen Zelt. Der Wind wird durch Böen dänischer Punk-Oratorien ergänzt. Der Wetterfrosch im Fernsehen erläutert die trüben Aussichten für die kommenden Tage - und kaum hat er gesprochen und vertröstet, schon beginnt es zu regnen! Ich mache mich auf dem Sofa lang, so lang es halt geht. Ich döse gerade ein, da kommt das Personal. Vielleicht wollte der Mann den Raum abschließen, doch als er mich auf dem Sofa bemerkt, winkt er ab und entfernt sich wieder.

10. Juli. Früh an diesem Sonntagmorgen kommt das thailändische Souvenir des Zeltplatzpächters nach dem Rechten schauen - die zierliche Asiatin zeigt sich nicht sonderlich überrascht, lächelt thailändisch und geht wieder hinaus. Ich glaube, sie hat schon gestern Abend, als ich nach der Lounge fragte, geahnt, dass ich erwäge, hier nicht nur das Sandmännchen einzuschalten. Es nieselt und damit ist klar: Meine Idee, die verkürzte Island-Runde mittels einer Dänemark-Tour zu kompensieren, kann ich nun auch vergessen.

Vorsorglich hatte ich gestern Abend bereits den Busfahrplan studiert, daher kann ich mich an diesem Morgen mit dem ersten Linienbus auf nach Ålborg machen, von wo ich mit der Bahn gen Flensburg weiterkomme. Im Zug bestätigt eine elektronische Anzeigetafel die trostlose Wettervorhersage in regelmäßigen Intervallen - mein Plan B ist damit ad acta gelegt. Während die dänische Schaffnerin nach jeder Station fragt, ob "nju Reisende?" zugestiegen seien, mache ich mir Gedanken, wie ich es trotz der zwangsläufigen Verkürzung meiner Reise schaffe, der Heimat noch etwas fernzubleiben.

In Flensburg steige ich - und mit mir zahlreiche andere Radler, die dem dänischen Regen entfliehen - in einen Zug Richtung Hamburg um. Je weiter es südwärts geht, um so mehr klart der Himmel auf - der Schaffner, der mir für meine letzten dänischen Kronen ein Handvoll Euros überlässt, stöhnt gar, es sei auch ziemlich schwül geworden - draußen auf dem Bahsteig. Im vollklimatiserten Zug ist davon nichts zu spüren. Unter diesen Bedingungen reift Plan C heran: ein Abstecher nach Ostfriesland und von da heimwärts nach Ostelbien...

Als ich in Elmshorn aussteige, ist nicht nur die letzte düstere Wolke vom Himmel entschwunden, sondern über meiner Stirn breitet sich eine regelrechte Hitzewelle aus. Ich kaufe mir an einem italienischen Eisstand mit russischer Verkäuferin zwei mit deutschem Wasser und Aromen aus Schweizer Chemielaboren angerührte Süßstoffkugeln und steuere unverzüglich auf die westlich gelegene Küste zu, die eigentlich das Ufer einer Flussmündung ist. In einer Tankstelle am Ortsausgang strebe ich zielstrebig zum gläseren Getränkekühlschrank, dem ich eine Flasche Sprudelwasser entnehme - für meinen asketischen Entschluss werde ich von einem am Stehtisch herumlungernden Suffkopp gerügt. Ich bleibe dennoch beim Wasser.

Nahe Kollmar finde ich den wahrscheinlich beschaulichsten Campingplatz des Elbe-Radweges, an desem letzten Abschnitt ich mich hier befinde. Die Betreiberin, eine rüstige Rentnerin, weist mir einen geeigneten Stellplatz gleich um die Ecke zu und erläutert mir in ihrer gemütlich unaufgreäumten Rezeptionshütte die nur teilweise glückliche Geschichte von Glückstadt, dem nächsten größeren Ort. Neben meinem Zelt kampiert ein drahtiger alter Holländer, der jeden Sommer nach Schweden pedaliert - nicht schlecht für einen Mitsiebziger! Wir radeln gemeinsam in den kleinen Hafen von Kollmar - von der Terasse eines Restaurants fällt der Blick auf die Elbe, in die hier - Hamburg anlaufend - riesige Containerschiffe einschwenken, vermutlich aus Shanghai und Hongkong...

11. Juli. Um 8 Uhr breche ich auf, im Zentrum von Glückstadt frühstücke ich auf Empfehlung der Kollmarer Zeltplatz-Direktorin ein Matjesbrötchen. Beim Straßenhändler hole ich mir als Nachtisch eine Schälchen Himbeeren - und lasse mich auf eine Fachsimpelei über Vor- und Nachteile des Faltrades ein. Ich treffe nochmals den radelnden Holländer, der mich vor Deichwegen warnte, die von Schafsherden regelrecht zugeschissen seien, was wiederum die Radelei arg ausbremse oder verunmögliche.

Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in Sichtweite von Kernkraftwerken - wie hier beim KKW Brokdorf - verspüre ich jedesmal einen Zuwachs meiner eigenen Kräfte, was unweigerlich eine Beschleunigung meiner Geschwindigkeit bewirkt. Wahrscheinlich ist das ein psychologischer Effekt, der mich in dem naiven Glauben wiegt, ich könnte den Folgen eines "Störfalls" durch Steigerung von Klappradgeschwindigkeit auf Rennradgeschwindigkeit entkommen. Wäre ich nach Tschernobyl und Fukushima noch immer so naiv, "Störfälle"* seien beherrschbar, bliebe ich ganz gelassen... Ist eben alles eine Frage des Glaubens...

Ich könnte der hinter einem Acker aufragenden Kuppel des Atommeilers sogar ästhetische Aspekte abgewinnen. Die Kuh, die hier arglos wiederkäut, mag sich sagen: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß... Vielleicht sind die Rindviecher auch nur Attrappen, die dem Radler friedliche ländliche Idylle suggerieren sollen. In Sicht- und Strahlweite zu solch einem Hexenkessel macht man sich halt seine Gedanken - und will schnell fort von hier.

Weiter in sportlichem Tempo nach Brunsbüttel (wo übrigens das nächste "störanfällige"* KKW steht). Kaum bin ich in der kleinen Stadt und auf der Fähre, die ich für die Elbe-Fähre nach Cuxhaven halte, welche eigentlich erst in 20 Minuten ablegen dürfte, lerne ich, dass ich zunächst nur auf der innerstädtichen Fähre über den Nordsee-Ostsee-Kanal bin. Der Radler, der mich aufklärt, dirigiert mich anschließend noch durchs Straßengewirr der Hafenstadt. Der hanseatische Menschenschlag, so meine ersten Eindrücke, ist hilfsbereit, eher humorvoller und meistens weltoffen - letzteres verdankt sich gewiss dem Jahrhunderte alten Überseehandel. Um rechtzeitig zur Fähre nach Cuxhaven zu kommen, die am anderen Ende der Stadt anlegt, muss ich mich beeilen.

Moin, moin. Spätestens nach der Querung der Elbemündung, in Cuxhaven, bin ich in dem Landstrich angekommen, in dem man sich mit Moin oder Moinmoin begrüßt. Entgegen landläufiger Meinung, es handele sich bei diesem Gruß ums vernuschelte Übrigbleibsel eines „Guten Morgen“, sind Sprachforscher eher nicht der Auffassung, das Wort leite sich vom ostfriesischen Plattdeutsch ab. Das ostfriesische „moyen“ bedeutet demnach so viel wie "schön" - man würde sich als mit „Schön“ oder „Schönschön“ grüßen. Zumindest klingt das schön... Die ostfriesische Originalität des Grußes ist allerdings umstritten, auch weil es Varianten davon sogar fernab der Waterkant gibt - in Berlin, in Luxemburg, sogar in den Bergen der Schweiz.*

Meine Affinität für Ostfriesland ist weniger ethnologisch begründbar als genetisch: Während und nach dem 2. Weltkrieg verbrachte mein altes Mütterchen einige Jahre ihrer Kindheit an der Mündung der Ems - da hat sich nach den Entbehrungen jener Zeit auch Nostalgie in die Seele gegraben. Stellvertretend für meine Mutter will ich die Orte ihrer Kindheit besuchen. Doch zunächst muss ich gegen Wind und Wetter anradeln.

Der stetige Küstenwind begünstigt einerseits die Verspargelung der flachen Landschaft - nicht schön, aber alles ist besser als die unsichtbaren Gefahren der nuklearen Stromerzeugung. Andererseits erhöht der Wind die Gefahr, dass Böen plötzlich Schulmädchen mit zu kurzen Kleidchen über die Straße pusten - falls ich die Warnung eines Verkehrschildes der Marke Eigenbau richtig verstehe. |

|

|

Durchgestrichene wie ungewöhnliche Ortsnamen machen mich weniger stutzig. Das Augenmerk liegt auf dem untersten Schild, das am gerade noch erkennbaren grünen Radsymbol als Wegweiser eines örtlichen Radweges identifizierbar ist. Vor allem sollte hier der Nordseeküsten-Radweg beschildert sein, auf Karten auch als Deutschland-Route 1 und Europa-Radweg 12 eingetragen. In der Realität bleiben diese Radwege hinter der Phanatsie ihrer Schöpfer zurück. Wo überhaupt Schilder vorhanden sind, hat nur besonders das Moos seine Freude daran. |

Den Abend und die Nacht verbringe ich neben zwei anderen Zelten auf dem ruhigen kleinen Campingplatz von Wremertief - direkt neben der Fischerstube, die heute Ruhetag hat. Mein Respekt gehört einer jungen Radlerfamilie, die mit drei Kindern unterwegs ist, das jüngste im Anhänger. |

|

Es gibt noch einen größeren Campingplatz am Strand, aber dort tummeln sich junge Kytesurfer. Und denen traue ich zu, dass sie abends zur Verteibung der Langeweile Lautsprecherboxen wummern lassen und ihre Autotüren in städtischer Manier zuschlagen. Die kleine Wiese auf dem Dauercamperplatz hinterm Deich ist ganz klare die bessere Wahl.

12. Juli, Dienstag. Nach den ersten morgendlichen Meilen kommen Krananlagen in Sicht, Kräne bis zum Horizont. Sind das schon die Auswüchse von Bremerhaven, frage ich eine junge Frau auf dem Deichweg. Ja. Immer gerade aus geht es in die Stadt. Wozu braucht es, frage ich mich, so riesige Häfen? Wozu so viele Containerschiffe? Mit einem Zentner Kaffeebohnen käme ich bestimmt fünf Jahre hin... Wegen mir müsste keine Leine Küste und kein Ufer der Welt kilometerlang zubetoniert werden - so viel Grau, so viel Rost, Lärm, Abgase. Lohnsklaven aus aller Arbeitsminister Länder schuften Tag und Nacht, um Unmengen von Waren zu verfrachten oder zu entladen. Manches mag nützlich sein, das meiste hat eine kurze Obsoleszens - und am Ende wird auch der Schrott wieder verfrachtet...

In Bremerhaven könnte ich mit der Fähre übersetzen und dann an der Küste der Nordsee weiterradeln. In Bremerhaven, mangelt es jedoch gerade an der Fähre über die Weser. Seit einem Unfall im Juni ist die Anlegebrücke beschädigt und deshalb gesperrt - ein infolge eines Motorschadens manövrierunfähiger Ozeanriese war mit der Anlegestelle kolidiert... Da fällt also einfach mal der Schiffsmotor aus und der riesige Pott, der Ozeane überquert und Sturm und Seegang trotzt, wird zum Treibgut der Sonderklasse. Und ich soll mich darauf verlassen, Kernkraftwerkstechnik sei sicher?

Für Pendler verkehren Busse durch den Weser-Tunnel - die Fahrradmitnahme sei möglich, könne aber nicht garantiert werden, verspricht ein Hinweisschild. Wie stehen meinen Chancen an einem Dienstagmorgen? Da bin ich in einer Stadt wie Bremerhaven gewiss nicht der einzige Interessent. Ich spare mir den Versuch und mache mich gleich auf den Weg zur nächsten Fähre, die befindet sich allerdings zig Kilometer südlich. Wegen fehlender Wegweiser muss ich mich erneut viel durchfragen. Eine junge Frau sagt: Einfach immer wie die 502 weiterfahren. - Ist das eine Buslinie? frage ich zurück. - Ja, Sie sind wohl nicht von hier? - Stimmt, ich bin von wo anders, aber vielen Dank fürdie Auskunft. - Da nicht für.

Da nicht für. Neben der Freundlichkeit an der Waterkant lerne ich eine weitere sprachliche Eigenwilligkeit kennen. Ein Dankeschön, zum Beispiel für eine Auskunft, wird üblicherweise mit der Formel "nicht dafür" oder "dafür nicht" erwidert, noch spezieller: da nicht für! Bedeutet: keine Ursache, nicht für diese Kleinigkeit, de nada! Als Mark Twain seinerzeit Deutschland bereiste, machte er sich in einer Glosse über die deutsche Sprache lustig, beispielweise darüber, dass man Verben mit Vorsilben in einem Satz mit vielen Nebensätzen so zerteilen kann, dass die Vorsilbe des Verbes erst am Satzende auftaucht. Allerdings scheint unser allseits hoch geschätztes Lästermaul nicht bemerkt zu haben, dass seine eigene Muttersprache, das Englische, im Grunde doch auch nur eine Art Weiterentwicklung dieser einst bei Angeln und Sachsen gepflegten Eigenheit ist. Oder etwa nicht? So what! What was he looking for? - Was war er suchend für?

Gut gemeint, dass diese Treppe, die auf eine Straßenüberquerung führt, rechts eine Schiene für Fahrräder hat. Wäre sie nicht gar so nahe an dem Betonrand geklatscht, könnte man sie sogar nutzen... Was es alles gibt! Explodierte Atomkraftwerke, ausgefallen Schiffsmotoren, völlig nutzlose Schienen! Gerade hatte ich den Weg wieder gefunden, nun muss ich wegen dieser Treppe doch nach einem Umweg suchen. Im Süden von Bremerhaven verfahre ich mich reichlich, aber irgendjemand kann mir immer den Weg zeigen...

An einem Haus frage ich einen Mann, der seinen Gartenzaun streicht, nach dem Weg. Er orientiert sich auf meiner Karte, streicht mit seinem Zeigefinger darüber, an selbigem hat er Farbe - nun ist auch meine Karte gestrichen. Und er merkt das nicht und streicht immer weiter. Ich will nicht unhöflich sein, aber dann ziehe ich die Karte doch weg. Jetzt merkt er es endlich, entschuldigt sich. Kein Problem, sage ich, dafür nicht...

Nach etlichen Schlenkern durch die Stadt und sie umgebende Industriegebiete gerate ich erneut in eine Hafenanlage - ich staune, dass das Gelände so offen zugänglich ist. Vor sich hin rostende Schiffskadver aus baltischen Ländern scheinen als Unterkünfte für Arbeiter aus eben diesen Ländern zu dienen. Ich frage zwei Männer nach dem Weg, die mir in Renglisch (russisches Englisch) antworten. Als ich mich mit dem Wort Spasiba bedanke, freut sie das so sehr, dass sie mir auf die Schulter klopfen und auf deutsch eine gute Weiterfahrt wünschen - da nitschewo für...

Die Weiterfahrt führt mich mal wieder in die Nähe eines Kernkraftwerkchens. Das KKW Unterweser wurde nach der Fukushima-Katastrophe erst vorübergehend und zwei Monate später endgültig abgeschaltet! Ich vermute mal, letzteres dürfte ernste Gründe gehabt haben. Jetzt muss das Wrack, samt Endlagerung der strahlenden Abfälle, nur noch einige hundert Jahrtausende nachbetreut werden. Wenn man das zuende denkt: mit tausendfach höherem Aufwand an Energie, als der Atommeiler je geliefert hat! Und die Stromkonzerne klagen eine Milliarden-Entschädigung fürs Abschalten dieser Höllenmaschinen ein - erfolgreich! Nicht zu fassen...

Wozu muss eigentlich so viel Strom produziert werden? Wozu müssen dauernd so viele Maschinen laufen? Wozu müssen Menschen fünf Tage die Woche an irgendwelchen lärmenden Maschinen und Fließbändern stehen, malochen, schuften, die Natur verseuchen und verdrecken? Ginge es gerecht zu in der Welt, würden zwei bis drei Stunden Arbeit täglich völlig reichen, um alles Nötige zu tun. Der Rest wäre "Zeit zur freien Verfügung": Radeln, Wandern, Lesen, Schreiben, Malen, Singen, Ukulele spielen. Die Erde könnte ein Paradies sein... In Sandstedt kann ich endlich ans andere Weser-Ufer übersetzen.

Kaum habe ich festen Boden unter den Füßen, ziehen schwarze Wolken heran, Bltze zucken am Horizont, Donner grollt, der Regen lässt nicht lange auf sich warten, ein Regenbogen auch nicht. An einer Kreuzung auf der Landstraße steht ein hölzerner Pavillon, da kann ich mich unterstellen und etwa eine halbe Stunde überlegen, ob ich dem Vorschlag des Fährmanns folge, nach Brake zu radeln und von dort einen Radweg entlang der B 211 zu nehmen, oder ob ich meiner eigenen Nase folge, die geraudeaus Richtung Jade zeigt. Obgleich ich ortskundigen alten Fährmännern gern vertraue, folge ich doch meinem Radlerinstinkt.

So komme ich über ruhige Landstraßen zum kleinen "Campingplatz an der Jade". Dort schütten sich die nächsten Regenwolken aus. Die Camping-Chefin ist dafür, dass ich gleich hier kampieren solle. Und ihr Mann ist auch dafür. Ich zögere noch. Denn eigentlich ist es erst um 5 und ich könnte noch ein ganzes Stück radeln - falls der Regen aufhört. Tut er aber erstmal nicht. Ich lasse mich auf ein Bier überreden. Nach einer stunde hört es auf, aber der Wind bleibt. Tja, sagt die Chefin: Der Wind ist unsere Berge!

Um ein letztes Argument fürs Bleiben zu nennen, bietet mir die Chefin eine kleine Hütte an, wind- und regengeschützt, zwei Meter lang, 1,50 breit. Besser als im Zelt Das Angebot ist unschagbar gut. |

|

Auch die Kinder ringsum sind freundlich und aufgeweckt - ein Mädchen afrikanischer Herkunft fragt mich allerlei - und ich antworte allerlei. Ein deutscher Junge erklärt der Kleinen, dass man fremde Erwachsene mit Sie ansprechen müsse. Ist schon okay, sage ich, nun sind wir einmal per Du, da kann es so bleiben. Eigentlich sei die Hütte nur die "Notfallhütte" für Motorradfahrer, weiß der Junge noch. Was für Motorradler gut ist, erwidere ich, kann für Ohne-Motor-Radler nicht schlecht sein.

13. Juli. Mittwoch. Es nieselt, hört aber erfreulicherweise bald auf - wie gut, dass ich jetzt kein nasses Zelt einpacken muss. Bis Westerwede regnet es sehr heftig, aber ich habe Glück: der gläserne Pavillon einer Bushaltestelle bietet mir Schutz. In Westerwede frage ich an einer Hausbaustelle nach dem Weg, doch keiner der Handwerker kann mir den Weg zum nächsten Ort erklären. Wahrscheinlich sind die Männer selbst nicht von hier. Ausgerechnet der älteste von ihnen lässt es sich nehmen, eine App auf seinem Smartphone auszuprobieren. Die Verbindung ins Netz ist nicht die beste, es dauert und dauert... Dann endlich wird was angezeigt, ich bedanke mich. Er auch: Dafür nicht.

An einer Kreuzung muss ich erneut nach dem Weg fragen. Vor einem Ladeneingang unterhalten sich zwei Kopftuchfrauen in einer mir fremden Sprache. Türkisch? Arabisch? Keine Ahnung. Vielleicht verstehen sie aber Deutsch. Ja, aber mit Straßen und Orten kenne sie sich nicht aus, antwortet eine der beiden. Die andere empfiehlt mir dann die Autobahn... Mit dem Rad auf die Autobahn? Wahrscheinlich versteht sie meine Rückfrage so wenig wie mein Schmunzeln. Aber immerhin! Die beiden können etwas deutsch, diese schwere Sprache mit den langen Sätzen, wo voll gefahren ist ab.

Dann sehe ich auf der anderen Straßenseite einen alten Mann mit Rad, er könnte um die 80 sein - und als Angehöriger einer Generation, die ohne GPS auskam, wohl auch noch ortskundig. Ich gebe ihm ein Zeichen und er wartet, bis ich bei ihm bin. Ja, am besten immer gerade aus, nach Apen - dort könne man auch gut zu Mittag essen. Ich glaube, der gute Mann hätte mich direkt bis zu seiner Liebingskneipe im nächsten Dorf geführt, wenn ich das gewünscht hätte. Besten Dank - da nicht für.

In einem kleinen Ort - ich glaube, er hieß Detern - gibt es zur Abwechslung mal eine gut beschilderte Radwegstrecke. Ich folge dem Pfeil, der mich von der Hauptstraße nach links durch eine Siedlung von Einfamilienhäusern führt. Nach einem langen Rechtsbogen von ein oder zwei Kilometern komme ich wieder auf der selben Hauptstraße an, nur 100 Meter nach der Stelle, wo ich abgebogen war. Ausgerechnet hier steht ein Tourist-Info. Ich lasse es mir nicht nehmen, einmal hineinzugehen und den Mann hinterm Tresen nach dem Grund für die seltsame Wegführung zu fragen. Wahrscheinlich missversteht er mich, erzählt mir was vom holländischen Knotenpunktsystem. Später versteht er mich dann doch und findet das auch seltsam. Schilda ist überall.

Zur Stadt Leer folge ich einem sich übers weite Land mäandernden Rinnsal namens Leda und treffe beim Schloss Elvenburg wieder auf urbane Gefilde. Mein Abstecher in den Schlossgarten endet an einem Schild mit der Aufschrift Flammkuchen, sehr verlockend: schwäbsiche Dünnboden-Pizza, auch in Ostfriesland schmackhaft! Macht satt und lässt mich auf die weitere Besichtigung der weitläufigen Parkanlage verzichten. Es ist um vier, mein Ziel ist Ditzum und ich muss noch ein Quartier finden - auch deshalb will ich mich nicht länger aufhalten.

In Leer treffe ich erstmals in meinem Radlerleben auf eine "Fahrradstraße". Ein Zusatzzeichen gestattet PKW und Motorrädern die freie Fahrt... Ein Traktor ist mir auch gerade entgegen gekommen, wahrscheinlich hat der auch ne Sondergenehmigung. Der Sinn einer gepflasterten "Fahrradstraße", die für Motorräder und Autos zugelassen ist und von selbigen daher überwiegend genutzt wird, erschließt sich vermutlich nur nicht-radelnden Stadtoberhäuptern. Am westlichen Rand von Leer quere ich die Ems und folge dem Fluss in den westlichsten Zipfel Ostfrieslands.

|

Dat Endje van de Welt Nahe dem Ende der Welt, jedenfalls der ostfriesischen Welt, sagen sich Schaf und Möwe Gutenacht. Dem durch Hunderte von Schafen zugeschissenen Deichweg entkomme ich über einen Feldweg, der mich direkt nach Ditzum führt. |

Als ich Ditzum erreiche, ist noch alles andere als Postkartenwetter. Eine alte Schwarzweiß-Postkarte diente mir als Kind zur Vorlage, den alten Dorfkern in eine Winteridylle zu verwandeln: Ski und Schlitten lehnen an der Hauswand. So viel Schnee dürfte es an diesen Gestaden nur selten geben. Seit 1970 ist einiges Gebüsch hinzugekommen, auch einige Dächer. Oder übte sich der Maler in der Kunst des Weglassens? |

|

Meine Affinität fürs ostfriesische Weltende ist quasi genetisch begründet. Großväterliche Vorfahren siedelten zwischen Lübeck und Kiel, schwärmten aber auch an die Nordseeküste aus. Meine Mutter verbrachte einige Jahre ihrer Kindheit in Ditzum - neben den Entbehrungen der Kriegs- und Nackriegszeit haben sich ihr abenteuerliche Erinnerungen ins Gedächtnis gegraben, so das bange Warten auf einem Dachgiebel während einer Sturmflut, aber auch die "fliegenden Christbäume", wie die in Kegel-Formationen über Emden zu Boden schwebenden Markierungsfackeln der britischen Bomberstaffeln genannt wurden.

Der wie ein Leuchturm aufragende Kirchturm und die alte Windmühle beherrschen die Silhouette von Ditzum. Längst hat sich das einstige Fischer- und Bauerndorf zum beschaulichen Urlauberkaff herausgemausert. In der Urlaubssaison sind die Unterkünfte rar und eigentlich nicht im Radreise-Budget des Ukulele-Lehrers.

Nach meiner ersten Runde durchs Dorf lugt die Abendsonne zwischen Wolken hervor und lässt Backsteinfassaden aufleuchten. Da drehe ich die Runde gleich noch einmal - ich bin allein auf der Straße und staune nicht schlecht, als ich gegenüber dem Kirchturm zu später Abendstunde ein geöffnetes Lädchen finde. |

|

|

In "Duins Lüttje Laden" bietet Karola Duin seit 1958 Gemischtwaren an: "Wir haben alles, was Sie barauchen", steht auf einem gelben Schild an der Wand. Bücher und Tee, Bier und Limonade, Süßigkeiten, Batterien. Ich übermittle der alten Dame, die mit ihren 80 Jahren noch bis nach 9 Uhr am Tresen steht, einen Gruß meiner Mutter, mit der sie einst die Schulbank teilte. |

|

Mit etwas Berlinerisch und Angelsächsisch ist man dem friesischen Platt schon nahe...  |

|

Von der Deichkrone am Ditzumer Ufer des Dollart ließen sich am Horizont die Bombardements auf die Hafenstadt Emden beobachten, erinnert sich meine Mutter. Beim Angriff auf Dresden kannte sie bereits den Anblick der in Kegelformationen zur Erde schwebenden Markierungsfackeln. Die bis zu jenem 13. Februar 1945 von Bomben verschonten Bewohner von Elbflorenz hielten das sechsjährige Mädchen für altklug, als es die Vorboten der Bombardierung erkannte und den Begriff "fliegende Christbäume" auf der Zunge hatte - nach dem Krieg ging diese Metapher in die Geschichtsbücher ein.

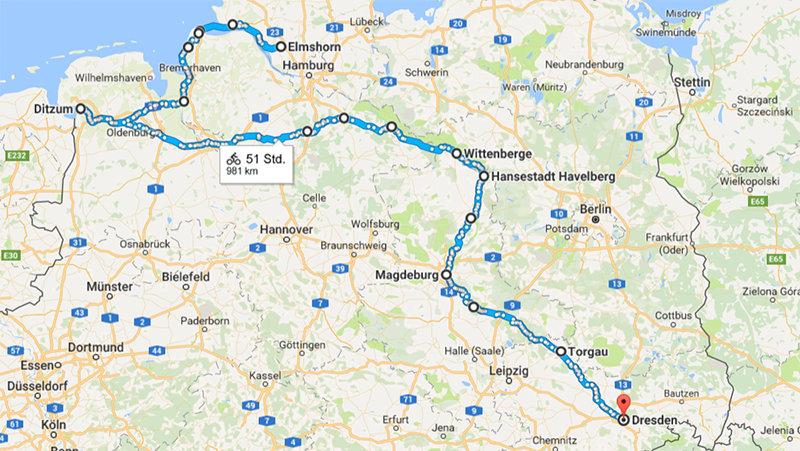

14. Juli. Donnerstag. In aller Frühe mache ich mich auf den Weg zum Hafen, um die erste Fähre nach Petkum am anderen Ufer der Ems zu nehmen. Von da will ich einen kleinen Abstecher nach Emden machen. Bis gestern war der Wind mein ärgster Feind, heute ist er mein bester Freund! Ich segle mit nie gekanntem Rückenwind die reichlich hundert Kilometer nach Bremen durch. |

|

In Bremen muss ich natürlich meine legendären Kollegen grüßen, welche die ersten waren, die es schafften, mittels ohrenbetäubenden Lärms Räuber in die Flucht zu schlagen. Heute wird das von vielen Musikern nachgeahmt, aber die Räuber sind auch toleranter geworden... Das Anfassen von Bäuchen und anderen an Musikern vorkommenden Körperteilen ist eher eine neuzeitge Erfindung. Das Schreiben von Postkarten hingegn gehört schon der Historie an.

|

|

|

Nach einer kurzen Runde durch die Bremer Altstadt muss ich Schutz vor dem aufkommenden Regen suchen. Den finde ich in der St. Martini Kirche am Weser-Ufer. Dann suche ich eine Adresse im Flüsseviertel auf einer Halbinsel der Weser. Dort wohnt ein Pärchen, das ich in Island in einer der geothermischen Riesenbadewannen kennenlernte. Bei der Rückfahrt trafen wir uns auf dem Schiff wieder. Trotz oder wegen der unterschiedliche Kabinenklassen - und trotz oder wegen verschiedener West/Ost-Biographien - stellen wir in den zwei Tagen auf hoher See einige Gemeinsamkeiten fest, die dann zur Einladung nach Bremen führen. So finde ich nach einem langem Tag im Sattel ein gutes Quartier und Speis und Trank. Und einen weiteren Abend mit anregenden Gesprächen - bei einer Flasche Rotwein... Na gut, es waren wohl eher zwei. |

15. Juli. Freitag. Das Wetter beginnt am Morgen so nass wie es am Vorabend endete. Deshalb nehme ich von Bremen bis Rotenburg an der Wümme den Zug. Von dort radle ich querfeldein, verfahre mich anfangs, gelange dann über Hemslingen und Schneverdingen in die seichte Hügellandschaft der Lüneburger Heide.

Am Nachmittag schafft es die Sonne dann doch noch, ein paar Wolken zur Seite zu schieben. Das macht das Radeln durch die Heidelandschaft um so angenehmer. Einziger Nachteil: Der Hauptweg ist streckenweise grob gepflastert - Denkmalpflege? Durch das permanente Geschüttel verrutscht das Gepäck und alles klappert. Dabei verliere ich unbemerkt den kleinen mp3-Player. Möge der Finder viel Freude mit all der Musik und den Lesungen (Platon, Seneca, Thoreau, Nietzsche...) haben...

|

Inmitten des Naturschutzgebietes bietet die kleine Siedlung Wilsede eine Zeitreise ins dörfliche Leben um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In dieser autofreien Idylle kann man "gut gelauntes Essen" genießen, so verspricht es eine Tafel, und das sogar mit "leckerer Bedienung" - wie schade, dass ich schon satt bin, da ich im Gasthaus davor bereits freundliche Selbsbedienung in Anspruch nahm... |

Über sandige Wanderwege verlasse ich die Heide und gelange nach weiteren holprigen Wegen zurück in die Welt der Asphalts. In Egerstorf, am östlichen Rand der Lüneburger Heide, finde ich ein günstiges Mansardenzimmer. Darin gibt es einen Fernseher, ich schalte ihn ein und höre in den Nachrichten die Meldung von einem dschihadistischen Terroranschlag im französischen Nizza - ein LKW ist zum feierlichen Jahrestag der Republik Frankreich auf der Strandpromenade in eine Menschenmenge gerast.

Größer könnte der Kontrast meines heutigen Radlertages gar nicht sein. Vor einer Stunde befand ich mich in einer friedlichen, autofreien Idylle - kaum bin ich wieder in der "Zivilisation", werde ich daran erinnert, dass der kollektive Narzissmus islamischer Gotteskrieger über Leichen geht. Nach erster Billanz über 80 Todesopfer! Und bisher ungezählte Schwerverletzte fordert das Verbrechen - Massenmord im Namen eines religiösen Hirngespinstes... Was für ein Wahnsinn!

|

16. Juli. Das Frühstücksbüfett in der kleinen Pension ist vorzüglich. Der leicht erzieherisch wirkende Reim - "Ein guter Gast ist keine Last", den ich auf einem Deckchen lese, passt eher in die Abteilung "Reim dich oder ich fress dich!" Um so mehr lasse ich mir Aprikose, Nektarine, Kiwi und Andenkirschen munden. |

In Westergellerson kehre ich für einen weiteren Vitamstoß im Hofladen Putensen ein. Himbeeren und Stachelbeeren, Johannisbeeren und Kirschen aus dem eigenen Garten, ich nehme von allem ein wenig. Und die Wirtin bietet mir dazu eine Tasse Cappuccino gratis an. Die Freundlichkeit der Menschen auf dem Lande ist überwältigend, in meinen heimatlichen Gefilden erlebe ich das seltener...

Mittags erreiche ich Lüneburg, die mittelaterlichen Fassaden der Altstadt beeindruckten mich bereits bei einem Abstecher vor einigen Jahren. Im verkehrsberuhigten Stadtzentrum halte ich mich daher nur zum Kauf und zum Schreiben einer Postkarte auf. |

|

Der Radweg in östlicher Richtung führt teils an der stark befahrenen B 216 entlang, hinter Dahlenburg biege ich deshalb auf eine ruhigere Landstraße nach Neu Darchau ab, wo ich mit der Fähre die Elbe quere. Dadurch lassen sich, so empfiehlt mir ein Anwohner, die Anstiege am südlichen Ufer vermeiden.

Im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalauen, die am nordöstlichen Elbufer ins einst gesperrte Grenzgebiet der SBZ gehörten, passiere ich eine Wachturmruine. Beim Dörfchen Herrenhof, kurz vor der Fähre nach Hitzacker finde ich in einem mit viel Liebe zum Original restaurierten Bauernhaus mein nächstes Nachtquartier. Hühner flattern durch die Scheune - von der Parterreküche mit dem alten Ofenherd aus Großmutters Zeiten gelangt man direkt in ein uriges Gärtchen, wo die Wirtin mit ihrer Freundin den Abend verbringt. Ich nehme mit einem Bierchen auf dem Balkon Vorlieb.

|

Obgleich direkt am Radweg gelegen, scheinen hier eher selten Radler abzusteigen... An der Hauswand wucherndes Grünzeug windet sich durch einen schmalen Fensterspalt ins geräumige Doppelzimmer. Das mutet romantisch an, hat nur den Nachtteil, dass sich das Fenster nicht schließen lässt und dem nächtlichen Besuch von Mücken kaum vorzubeugen ist. |

17. Juli. Sonntag. Die an einem Findling angebrachte Tafel erinnert an den historischen Moment, als Heiligabend 1989 erstmals seit Kriegsende wieder eine Fähre von Hitzacker nach Herrenhof fuhr. Einem der Passagiere, "der nach dieser Fahrt hier verstarb", konnte kein Arzt helfen, der grenzüberschreitetende Einsatz eines Rettungshubschraubers war noch nicht geregelt... |

|

An der Fähre wartet eine betreute Radlergruppe von wohl zwei Dutzend Frauen. Wie oft wird die kleine Fähre pendeln müssen, bevor ich dran bin? Einige Exemplare der Horde fühlen sich veranlasst, sich nach meinem einzelgängerischen Etappenziel zu erkundigen. Mittels Gegenfrage erfahre ich, dass die rüstigen Mittvierzigerinnen hier nur auf die zweite Hälfte ihres Konvois warten. Das beruhigt mich, denn nun weiß ich, dass ich in meiner Richtung allein sein werde.

Bei der Überfahrt sind die ersten Dächer von Hitzacker zu erkennen. Den kleinen Ort im westlichen Wendland kenne ich bereits unter sonnigerem Himmel als heute - und zwar von der "Kulturellen Landpartie", die jedes Jahr Mitte Mai stattfindet und dabei Atomkraftgegener und Freunde der Kleinkunstbühne friedlich zusammenbringt.

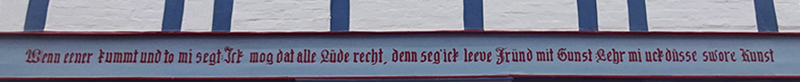

"Wenn eener kummt und to mi segt: Ick mog dat alle Lüde recht, dann seg ick, leeve Fründ mit Gunst: Lehr mir uck düsse swore Kunst" - wie wahr, wie wahr! Eine Besonderheit der Fachwerkhäuser im Wendland sind die in Querbalken geschnitzten Angaben zu den einstigen Umständen der Erbauung, oft sind es aber auch nur mehr oder weniger fromme Wünsche... Mein gönnerhafter Lieblingsreim für alle, die mich kennen, nicht aber immer alles gönnen, lautet:

Eine weitere Besonderheit des einst von Wenden besiedelten und nach ihnen benannten Wendlandes sind die Rundlingsdörfer, deren Herkunft - gern den mystischen Wenden zugesprochen - mit letzter Gewissheit nicht mehr nachzuweisen ist. Die kurz als Rundlinge bezeichneten, kreis- oder halbkreisförmig um einen Dorfplatz angelegten Siedlungen sind ein Muss, wenn man schon mal in dieser Gegend ist - war ich schon und das bei besserem Wetter, dito. Diesmal bleibe ich an der Elbe, die sich hier, südöstlich von Hitzacker über weite Auenwiesen ausbreiten und zahlreiche kleine Seen hinterlassen kann - bei Bedarf.

Ein Bündel Sonnenlicht bricht sich im Regenschleier und verzaubert das graue Wolkenband - und sein Spiegelbild in der Elbe - mit bunten Tupfern. Der Fluss hat sich aus der Brandenburgischen Elbtalaue hierher mäandert. Weder Frachter noch Ausflugsschiffe stören die Ruhe der urtümlichen Flusslandschaft. |

|

Ein Herde Schafe faulenzt unter dem Blätterdach einer einsamen Eiche. Ich frage mich, was ich vom Müßiggang dieser vierbeinigen Wollknäuel lernen könnte. Wenn ich ihren Muffengang vor Hunden und Radlern betrachte und mir den von Zweibeinern erlernten Herdentrieb vergegenwärtige, möchte ich bei allem Respekt für ihre Freizeit-maximierung nicht mit ihnen tauschen. |

|

Allmählich lockert sich das Wolkenmeer auf, der Radweg schlängelt sich durch Auen, links ein Teich, rechts ein Tümpel. Hinter einer Baumgruppe ist der Fluss erkennbar, dessen Lauf mich heim ins Dresdner Elbtal bringen soll.

Nachdem sich gegen Mittag die Sonne durchsetzt, öffnet bei Damnatz ein kleines Gartencafé: "Buhne 509". Nach kurzem Geplauder mit dem Inhaber stelle ich fest, dass wir neben dem gleichen Alter weitere Gemeinsamkeiten haben, darunter das berufsmäßige Musizieren und Texten. Am Himmel kreisen zwei Adler - ich folge ihrem Segeln mit dem Fernglas. |

|

Nur wenige Minuten weiter halte ich erneut inne. Die Elbe weitet sich in eine Biegung nach Nordosten, während der asphaltierte Weg auf dem Deich nach Süden abschwenkt. Ein alter Mann sitzt auf einer Bank und genießt den Blick über den Fluss und in die Ferne. Als er mich bemerkt, grüßt er mich. Ich frage ihn, ob er hier wohne. Er bejaht das und ich beglückwünsche ihn, an einem der ruhigsten, idyllischsten Winkel Deutschlands wohnen zu dürfen - Damnatz an der Elbe.

Am Himmel kein Flugzeug, auf der Elbe kein Dieselkutter, kein Kreuzfahrtschiff, kein Ausflugsdampfer - einfach nur friedliche Geräusche: in der Ferne das Hämmern eines Schmiedes, das Klappern des Storches hoch über dem Dach... Als mich der Mann, der vielleicht in diesem traumhaft umgrünten Haus wohnt, nach meiner Heimat fragt und promt zu hören bekommt, dass ich aus Sachsens Elbmetropole stamme, beginnt er von den Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz und von der altehrwürdigen Raddampferflotte zu schwärmen. Wenn der gute Mann nur wüsste, wie nervig das permanente Getute, die scheppernden Blaskapellen und die auf deutsch und englisch abgeleierten "Informationen" für Touristen sind - man kann keinen klaren Gedanken fassen, weil dauernd jemand lärmt.

|

Pegelhöchststände: |

Die Pegelunterschiede mögen die unterschiedlichsten Ursachen haben - je nachdem welche Nebenflüsse bis hierher zusätzliche Wassermassen in die Elbe fluten. Eines müssten inzwischen jedoch selbst die stursten Technokraten begriffen haben: Jede zusätzliche Hochwasserschutzmauer, jeder zusätzliche Damm, jede weitere Flussregulierung an der Oberelbe steigert dort die Durchflussgeschwindigkeit und erhöht hier die Flutwelle - und somit die Pegelstände.

Das in luftiger Höhe über dem Fachwerk- und Backsteingemäuer residierende Storchenpaar sähe sich plötzlich von schlammigen Fluten umgeben, liefe hier die Elbe über den Deich - beim bisher höchsten Pegelstand von 2013 habe dazu nicht mehr viel gefehlt, sagt mir der alte Mann... Was wäre die Folge, bräche ein Deich an der nächsten Flussbiegung, beim Dörfchen Gorleben? Das "Zwischenlager" für nukleare Brennstoffelemente liegt kaum zwei Kilometer weiter im Wald. Man kann nur hoffen, dass diese Distanz ausreicht, um die Sicherheit der dort in Massen gelagerten Castor-Behälter zu gewährleisten...

Nach Gorleben folge ich der L256, passiere den Gartower See, verlasse die Landstraße in Richtung Bömenzien - und entdecke hinter einem Getreidefeld zu meiner Überraschung wieder einen alten Grenzturm. Bin ich hier schon wieder in der "Zone"? Wahrscheinlich sollten einige der grauen Betontürme einfach zur Mahnung stehen bleiben - die Leute vergessen zu schnell: die alten sterben, die jungen haben keine Ahnung, wie grausig die Tyrannei der Weltverschlimmbesserer war.

|

Für einige Minuten befinde ich mich östlich der einstigen Grenze. In Bömenzien biege ich links nach Kapern ab und bin gleich wieder "im Westen", der hier im Norden ist, aber auch nur kurz, denn nördlich der Elbe ist Brandenburg - und das ist dann wieder "im Osten". In Broschüren der Tourismusverbände wird ein Radweg entlang der gesamten ehemaligen Zonengrenze angepriesen... Ostalgie? |

Angeblich existiert auch eine Radstrecke (rote Markierung) entlang des gesamten einstigen "Eisernen Vorhangs" - von der Barentsee durch Karelien, an der baltischen Küste entlang, mitten durch Deutschland, zwischen Bayern und Böhmen, Österreich und Ungarn, über den Balkan ans Schwarze Meer... Einzelne Abschnitte davon kenne ich bereits. Aber 9000 Kilometer am Stück? - Radeln "gegen das Vergessen"?

|

|

Ich drehe eine kleine Runde durchs beschauliche Schnakenburg, dem östlichsten Zipfel des Wendlandes. Neben den verzierten alten Hölztüren an den Backsteinfassaden am Marktplatz hat es mir besonders ein schilfgedecktes Fachwerkhäuschen am Deich angetan. Beim Hafen erinnert ein kleines Grenzmuseum an die Zeiten, als die kleine Ortschaft zwischen die Hemisphären des Kalten Krieges eingekeilt lag.

Am Brandenburger Ufer erinnert eine Informationstafel an den 21-jährigen Hans-Georg Lemme, der 1974 bei seinem Versuch, über die Elbe zu schwimmen, von einem Motorboot der NVA überfahren wurde. Die Motorschraube verletze ihn tödlich: "Die an der Tat beteiligten DDR-Grenzer gingen nach dem Mauerfall straffrei aus. Das Landgericht in Schwerin vermochte die Tötungsabsicht des Kapitäns nicht nachzuweisen." Das Schild mit der Überschrift "Gegen das Vergessen" ist hoch an einem Drahtzaun angebracht. Darunter pinkelt ein Autofahrer an den Zaun...

Die Außenseiten der Flussbiegungen sind durch Buhnen gegen die Erosion der Strömung geschützt - Ministrände, die bei besserem Wetter gewiss zum Fluss- und Sonnenbad einladen. Das gegenüber liegende Elbufer wirkt naturbelassen, eine Herde Kühe genießt den Betriebsausflug mit Picknick. |

|

Über den Brandenburgischen Elbtalauen ziehen bedrohliche graue Wolken auf, schon den ganzen Tag folgen mir düstere Wetterfronten, ohne sich einziges Mal über mir zu ergießen. Im Gegenteil, immer wieder zaubert ein Moment strahlender Sonne leuchtendes Grün in die Flur. In Wittenberge versuche ich ein Zimmer zu finden, doch die Pensionen auf meinem Weg sind bereits voll, zu teuer - oder einfach nicht nach meinem Geschmack. Und das ist auch gut so...

Nur wenige Kilometer weiter, im lieblichen Hinzdorf, finde ich ein Zimmer - mit Flowerpower. Gern komme ich der Bitte von Hund und Katz nach, das freundliche Quartier* zu empfehlen. |

|

18. Juli. Frühstück im Garten, vom Feinsten. Die Wirtin serviert mir sogar eine Zeitung: Der Prignitzer - Brandenburgische Allgemeine. In der Türkei gab es einen Militärputsch, lese ich, der sei jedoch gescheitert - Präsident Erdogan ist in Sicherheit. Elvis, dem schwarzen Kater, der mir Gesellschaft leistet, ist das sicher egal, und Benny, dem Golden Retriever, wohl ebenso - und mir eigentlich auch. Wenn ich mir die beiden so anschaue, muss ich feststellen, dass sie die Botschaft der Bibel verstanden haben: Sie säen nicht, sie ernten nicht... Sie arbeiten nicht und lesen keine Zeitung - und doch haben sie niemals Langeweile.

Einige Kilometer vor der Hansestadt Havelberg gelange ich über eine Brücke auf eine Insel in der Havel-Mündung. Der ausgeschilderte Radweg ist gesperrt, doch eine alternative Wegweisung fehlt. Ein von der Insel kommender Radler verischert mir, dass man dennoch über die gesperrte Strecke durchkommt - man müsse nur eine Baustellenabsperrung ignorieren. Und darauf vertraue ich dann auch, denn der weite Bogen an der Havel entlang erscheint mir weniger reizvoll. Auf der verwilderten Insel kommt mir ein Radlerpärchen mit Kinderanhänger entgegen - nun kann ich meinerseits versichern, dass es einen Ausweg gibt. In Ermangelung von detailiertem Kartenmaterial bin ich dennoch orientierungslos und verpasse daher den Weg zur alten Stadtinsel von Havelberg.

Eine weitere Radlerfamilie kommt mir entgegen - von der Fähre. Um zum hoffentlich wieder ausgeschilderten Elbe-Radweg zu gelangen, will ich dort übersetzen, nach Rabel. Auch hier helfen mir die Schilder nicht weiter, denn die weisen ausschließlich ins nordwestliche Werben - und das wäre quasi, die Richtung, aus der ich gekommen bin. Der kostenlosen Tourenkarte zu folgern, die von der realen Topographie stark abweicht, muss ich irgendwie an der Elbe bleiben, das heißt: südwärts. Dazu kann ich jedoch nur nach Bauchgefühl navigieren - und das sagt: Halte dich am Ufer, bleibe am Deich, auch wenn hier keinerlei Schilder stehen! In der Siedlung Rosenhof, ein Dutzend Häuser, schöpfe ich Hoffnung, bald wieder auf eine beschilderte Straße zu gelangen.

Die K1064 führt mich durch ein Industriegebiet führt - auf einer Straßenseite die modernen Anlagen einer riesigen holzverarbeitenden Fabrik, auf der anderen Seite die verlassene Betonkulisse eines ehemaligen Kombinates - Hinterlassenschaften der planlosen Planwirtschaft... Laster mit langen Baumstämmen kommen mir entgegen. "Wir machen das beste aus dem Holz, verspircht ein Reklametafel vom Zellstoffwerk Stendal. An einer T-Kreuzung komme ich auf die K1070, in die ich nach links abbiege, so dass ich mich der Elbe nähere, zu der ich nach einem südwärtigen Schwenk wieder parallel fahre. Endlich bin ich wieder im Grünen, rechts weite Kornfelder, links die Flussaue.

|

In Arneburg geht es über gepflasterte Gassen auf den Burgberg. Nach Hamburg wären es von hier 202, nach Dresden sind es noch 307 Kilometer, sofern man dem handgeschnitzeten Wegweiser trauen mag.. |

Beim Burgcafé lässt sich der Ausblick über die Flusslandschaft genießen - auch wenn oder gerade weil der bewölkte Himmel kein Postkartenwetter verspricht. Bisweilen hemmen die Buhnen den Lauf des Stromes, kein Deich zwängt ihn ein. Bei anhaltendem Starkregen kann er sich ausbreiten - so wie seit Jahrtausenden. Mit Flüssen ist es wie mit Menschen: Wenn man sie zu sehr maßregelt, laufen sie über...

Ich radle an den waldigen Hügeln des Westufers südwärts. So manches Storchenpaar residiert im Dörfchen Storkau - es scheint naheliegend, dass die zahlreichen gefiederten Gäste, die sommers in den Elbauen nach Beute suchen, zum Namenspaten des Ortes wurden. |

|

In einer Kurve am Ausgang des Dörfchens Hämerten, das für eine von sieben "verkehrten Kirchen"* der Altmark bekannt ist, lädt ein lauschiges Plätzchen zum Rasten ein. Die Sonne beginnt, die bisher dominanten Wolken zu verschieben. Die Blüten der Kamille lieben das schattige Fleckchen. Von hier ist bereits die Brücke vor Tangermünde zu sehen.

Ein halbes Stündchen später bin ich im mittelalterlichen Stadtkern von Tangermünde. Vor dem Gasthaus "Kuhschwanz" stehen Tischlein und Stühle, ein Schild wirbt für hausgebrautes Bier - ich widerstehe der Versuchung. Doch dem Reiz, das Innere der St. Stephanskirche zu besichtigen, entkomme ich nicht. Die Verkäuferin am Souvenirstand frage ich, ob Jesus den Tisch nicht umgeworfen hätte wie jene der Händler und Geldwechsler im Tempel zu Jerusalem. Nein, antwortet sie: Weil ein Teil des Verkaufserlöses als Spende für ein "Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt" in Afrika genutzt werde.

|

Auch das im 15. Jahrhundert errichtete Rathaus von Tangermünder ist imposant. Könnte man doch nur die Autos aus den historischen Stadtvierteln verbannen... Wie viel beeindruckender wäre die großartige Baukunst des Mittelalters ohne die Blechkarawanen von heute! |

Im Süden von Tangermünde mündet die Tanger in einen kleinen Hafen, der seinerseits in die Elbe mündet. Ich werfe noch einen letzten Blick auf die durch kein modernes Gebäude unterbrochene Harmonie der Altsatdtkulisse, dann drehe ich mich südwärts und lasse den Schotterweg unter meinen Reifen knirschen.

Ein gestiefelter Plastikbulle wirbt kurz vor Bittkau für "Camping der besonderen Art". Das Prädikat "Radlerfreundlicher Betrieb" lässt Radler hoffen. Andernorts sind die Quartiere "fahrradfreundlich", was nur das Fahrrad fröhlich stimmen kann. Wie dem auch sei: Duschen kostet trotzdem extra. |

|

Der Zeltplatz liegt an einem Naturteich in den Elbauen. Und leidet erfreulicherweise nicht an Überfüllung - für eine Nacht im Zelt ist das vorzüglich. In der "Seeterasse" beköstigen sich ein Dutzend Gäste - bis gegen 9 wird warme Küche angeboten, das kommt auch spät eingetrudelten Radlern entgegen. Ein Bier vom Fass für die ausgetrocknete Radlerkehle, danach ein Gläschen Wein - und schon wird die Nacht auf der harten Isomatte etwas sanfter...

19. Juli.

Gegen 5 wecken mich die Mücken - und die Vögelein tirilieren, um 6 sind auch ein paar Autos in der Ferne zu hören, um 7 packe ich das Zelt, um 8 sitze ich in der Seeterasse und bestelle mir - a la cart - das "Bärenfrühstück" für 7,90. Nun ja... Zwei Scheiben Toasbroat - Bärenbabys könnten davon vielleicht satt werden. Der Aufschnitt erinnert etwas an NVA-Kaserne - was für ein Kontrast zum gestrigen Blumenparadies-Frühstück! Mit Zeltplatzgebühr und Duschmarke kostet die Übernachtung, was andernorts Bed & Breakfast kostet... Ich frage nach einer Scheibe Brot. Gerne doch! Die Scheibe Brot kostet extra...

Im Dörfchen Bittkau ist die Zeit im Sommer 1989 stehen geblieben: Erst überholt mich ein tuckernder Trabi, dann scheppert mir ein W50-Laster entgegen und schließlich knattert ein Moped der Marke S50 vorbei - auf der "Thälmann-Straße"... Die weißen Abgasfahnen der Zweitakter mischen sich mit der schwarzen Rußwolke. Zum Grau der vermischten Abgase passt auch der wolkenverhangene Himmel. Immerhin, die Elbgemeinde Bittkau lässt es sich nicht nehmen, "Ihre" Gäste zu grüßen - das ist gut für den Fall, dass Sie einige mitgebracht haben... |

|

Das Grau des Himmels will einfach nicht weichen, um so fröhlicher blinken die knalligen Blüten des wilden Mohns aus dem Kornfeld. "Dichtung, Wahrheit und grüne Gefilde" bei Sandfurth - regionale Tourismusverbände suchen sich in Abwesenheit von Originalität gegenseitig zu übertreffen... |

|

|

Um so eigenwilliger dieser ganztägig geschlossene Vogelkäfig. Statt Vögeln fängt der Eigentümer wahrscheinlich elektrische Wellen ein, die er mittels eines Kabels zu einem Gerät im Wohnungsinneren leitet. |

Die K1183 entfernt mich ab dem Dörfchen Kehnert im rechten Winkel von der Elbe. Ab Bertingen wird es holprig, die Betonplattenstraße führt durch einen Wald und nach einer leichten Rechtskurve nochmals kilometerweit geradeaus. Ein Wegweiser lässt ahnen, dass hinter den friedlichem Grün ein ehemaliger Truppenübungsplatz der NVA zum Spielplatz für Liebhaber schwerer Geschütze umfunktioniert wurde: Panzer fahren 100 m rechts... Ein weitere Schild preist den Service genauer an: "Das ideale Geschenk: BMP-1 Schützenpanzer selber fahren" für 160 Euro, mit "Extrarunde" 210.

Am Stand der gelegentlich durch Wolkendach blinzelnden Sonne erkenne ich, dass ich in nordwestlicher Richtung fahr - weit ab vom Lauf der Elbe, aber es scheint keine Alternative zu geben. Nirgends ein Mensch, den ich fragen könnte, Ich halte eine Lieferwagen an. Die nette Fahrerin bestätigt meine Vermutung: Immer weiter geradeaus bis Mahlwinkel, erst dort lässt sich links Richtung Zibberick abbiegen, um wieder südwärts fahren zu können.

Beim

Dörfchen Rogätz bin ich wieder an der Elbe und nehme auch gleich die dortige Fähre ans ostelbige Ufer. Die Sonne hat zu dieser Mittagsstunde alles Grau vom Himmel verbannt, es sieht nach einem warmen Nachmittag aus. In einem Dorfladen in Niegripp will ich meine Wasservorräte auffüllen, doch der Laden ist geschlossen - eigentlich. Eine Verkäuferin bemerkt mich und schließt mir auf. Ich kaufe Wasser und Aprikosen. Nach mir schließt die freundliche Frau wieder ab.

In der fünften Stunde erreiche ich wieder urbanes Terrain und somit die Spielwiesen der Autoritätsverweigerung: FEUER DEM STAAT + SEINEN PAPIEREN! fordert ein Schmierfink. Grammati-kalisch geht das völlig in Ordnung. Nur: An welche Papiere mag der Verfasser da wohl konkret gedacht haben? |

|

Nicht über sieben, aber doch über drei Brücken musst du gehn, um im Zentrum von Magdeburg über die Elbinsel ans linkselbige Ufer zu gelangen. Dort kreise ich über den Platz vor dem Dom. Mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist es ausschließbar, das Hundertwasser-Haus zu übersehen. |

|

Als ich für dieses Foto im Süden Magdeburg anhalte, bietet mir ein junger Mann mit Rastalocken an, er könne, so ich wolle, mich mit ins Bild nehmen, mich also mittels meiner kleinen Westentaschenkamera ablichten. Nicht nötig, erwidere ich dankend - und frage mich ein Weilchen später: War das jetzt einfach nur ein besonders zuvorkommender junger Mann, der heute noch keine gute Tat vollbracht hat? Oder war das ein neuer Trick, um billig an elektronisches Kleingerät zu kommen, was sich dann drei Ecken weiter gegen Bares oder Rares eintauschen ließe? Meine billige kleine Sony-Knipse wäre zwar vergleichweise leicht ersetzbar. Aber Hunderte von Fotos von den Färöer-Inseln, aus Island, aus Ostfriesland, vom Wendland und vom Elbe-Radweg einbüßen? Auf diese dämliche Weise wäre es wirklich peinlich.

Bei Frohse, kurz vor Schönebeck, ist ein Zeltplatz ausgeschildert. Ich vertraue den Schildern, obgleich das Ambiente eher dagegen spricht, denn zunächst geht es durch kaum einladende Hafenanlagen. Manches sieht aus, als hätte die "Treuhand" erst gestern grünes Licht für eine alternative Nutzung des Geländes gegeben. Dann stehe ich vor einer Schranke, links ein geschlossenes Rezeptionshäuschen, rechts geht es über eine Metalltreppe auf den kleinen Zeltplatz hinunter, wo um einen langen Tisch vor einem Imbisswagen Leute sitzen. Stufe um Stufe bugsiere ich mein bepacktes Rad die Treppe hinunter. Als ich an dem Tisch ankomme, begrüßt mich ein alter Mann mit dem Satz, er hätte mir auch die Schranke öffnen können, dann hätte ich mein Rad nicht schleppen müssen... Hat er mich erst jetzt gesehen oder findet er es lustig, solche Sprüche zu klopfen? Der Mann gibt sich als Chef des Platzes zu erkennen, meint, ich solle ruhig erst mal mein Zelt aufbauen, die Formalitäten könne man später machen. Hört sich entspannt an.

Der als "Wasserwanderrastplatz" per Boot von der Elbe her weniger umständlich errreichbare Zeltplatz ist durchaus nett gelegen, sobald man die industriellen Altlasten hinter sich gelassen hat. Es ist Paddel- und Radel-Hochsaison, der Andrang hält sich dennoch im Rahmen. |

|

Mein Quechua-Zelt ist schnell auf den Rasen geworfen, dann treffe ich mich mit dem Chef in der Rezeption. Er legt mir ein A4-Formular hin - ich glaube, sage ich zu ihm, so viele Fragen muss man noch nicht mal als Asylbewerber beantworten... Vielleicht habe ich seinen Humor getroffen, vielleicht auch nicht. Man muss einen Platzwart nehmen, wie er ist, und der muss mich nehmen, wie ich bin. Ich denke nicht daran, all die Fragen nach Beruf und weiß der Kuckkuck was sonst noch auszufüllen. Ich bezahle die Gebühr. Er drückt mir einen Schlüssel mit einem großen hölzernen Anhänger für den Sanitärbereich in die Hand - und erklärt mir, dass ich den dann morgen früh ab 9 Uhr 30 wieder abgeben könne...

9 Uhr 30? Halb 10? Also um die Zeit will ich schon die ersten 20 Kilometer hinter mir haben, erwidere ich... Vorher sei halt niemand hier, der die Schranke öffnen könne... Das geht überhaupt nicht, sage ich mit einer gewissen Entschlossenheit. Dann erklärt er mir eine Alternative, wie ich morgen früh auch ohne Schrankenwärter vom Platz käme: Und nicht vergessen, den Schlüssel in das Rohr zu werfen! Warum nicht gleich so? Die Pommes vom Imbisswagen sind okay, das selbstgebraute Obergärige auch. Der Rest des Abends ist entspannt - an einem Tisch, wo ein junges Radlerpärchen kocht, dem ich heute schon mehrfach begegnete, entkorke ich ein Flächlein Chianti. Auch die beiden, eine deutsch-spanische Liaison, haben so einige Fragen zu den eigenwilligen Regeln des Platzwartes. Offenbar hat der für jeden Gast ganz individuelle Vereinbarungen getroffen. Zum Ausklang zupfe ich etwas Ukulele und singe der Spanierin das chilenische Kinderlied "Caballito Blanco".

20. Juli. In aller Frühe, zum Sonnenaufgang, als Nebelschwaden über der Elbe schweben, entfaltet der seltsame Zeltplatz, der nachts von einem Lama bewacht wird, seinen verborgenen Zauber. Auch meine kleine Taschenkamera entfaltet im ungewöhnlichen Dämmerlicht mehr Magie, als ich ihr zugetraut hätte...

|

Das Städtlein Schönebeck ist Standort der WELTRAD Fahrradmanufactur.* Hier werden seit 1885 Drahtesel geschraubt, die neueren im Stile der alten: ausladende Lenker, breite Sättel fürs bequeme aufrechte Sitzen - Nostalgie auf Speichen. |

Zu meinem Vergnügen lasse ich das Industriegebiet "Monplaisir" (oben), das bereits zum Städtchen Barby gehört, links liegen. Früher ging es im industriellen Umland mit volkseigenem Elan zur Sache, doch der verblasst an stillgelegten Fabrikhallen (rechts). Das Städtchen Barby an der Elbe hat ein hübsches Altstadtzentrum (unten). |

|

|

Ein Stück in Richtung Fähre befindet sich ein Schützenverein. Im Gartenrestaurant stärken sich einige Polizistinnen und Polizisten vor ihren Schießübungen. Für Normalsterbliche ist heute eigentlich nicht geöffnet, aber der Betreiber der kleinen Kantine ist so nett, auch mir ein kleines Frühstück zu servieren - zum günstigen Beamtenpreis.

|

Das Burgfräulein der Walternienburg bemüht sich, mir die widersprüchliche Beschilderung zu erklären...

|

Mit der Gierseilfähre geht es wieder ans ostelbische Ufer, so empfehlen es die Elberadweg-Schilder. Dann wird es verwirrend: Pfeil nach rechts, nach links überklebt, ja, wie den nun?  Eigentlich sollten die Reparaturen an der alten Holzbrücke erst im August beginnen, nun hatte die beauftragte Firma doch schon eher Kapazitäten... |

Die Strecke Richtung Süden sei sehr schön, hatte das Burgfräulein versprochen. Und in der Tat, auf den Betonplatten rollt es sich bis Steckby wunderbar durch den Forst. Angesichts des wolkenlosen Sommertages, der es bis Mittag auf um die 30 Grad geschafft hat, ist die Radtrasse durch den Wald sehr erholsam. Bis vor einer Stunde war ich kaum einem Radler begegnet, doch jetzt kommen mir die Radwanderer nahezu im 10-Minutentakt entgegen: selten Einzelfahrer, meistens Pärchen, kleine Familien - und umfangreichere Herden...

In Steckby kehre ich zu Mittag im "Bibergarten" ein, auch da treffe ich Radler. Dennoch staunt der Wirt über den Mangel an Gästen, insbesondere wohl für die Unterkünfte. Das läge wahrscheinlich an den verschiedenen Broschüren zum Elberadweg. Einige Tausend Euro habe er für diverse Einträge schon bezahlt. |

|

Weil die käuflichen Radwegführer deutlich teurer geworden seien, würden sie weniger Leute nachschlagen. Jetzt kämen die Radler nur noch mit den Gratisexemplaren, in denen er keinen Eintrag habe. Das lässt sich so aus der Kalten natürlich weder prüfen noch beweisen. Aber dass es bei den Verlegern von Reiseführern wie bei den Gastronomen prinzipiell ums Geschäft geht, liegt nahe. Und wo nicht, da muss halt auch mal ein kleiner Umweg ausgeschildert werden? Nicht auszuschließen.

Ich hatte bei meinen bisherigen Touren gelegentlich den Verdacht, dass manche Streckenführung eher dem kommerziellen Hintergrund als der Zweckmäßigkeit geschuldet ist.

Nach Steckby geht es durch wilde Auenlandschaften und schließlich auch wieder an die Elbe, wo ich mit der Fähre nach Aken übersetze. Wenn ich's mal so zusammenrechne: Die Fähren haben an mir heute auch schon zweimal verdient - und wie oft insgesamt auf dieser Tour? Da müsste ich jetzt mal anhalten und mein Tagebuch durchblättern...

Mein nächstes Ziel ist das Ausflugslokal "Kornhaus Dessau", das sich an der Elbschlinge in Dessau-Rosslau befindet. Dort bin ich mit dem "alten Dessauer" verabredet - nicht mit Leopold. Wir reden über früher... Aber weil wir uns bereits vor einem Jahr darüber unterhielten, was das Früher mit dem Heute verbindet, geht es heute mehr ums Heute... Nicht in jedem einzelnen Punkt, aber im Wesentlichen sind wir uns einig: Etwas ist faul im Staate Dänemark - vor allem südlich von da.

Ich umfahre die Dessauer Innenstadt, indem ich ostwärts zum "Landhaus Dessau" radle, wo ich bei meiner Ostertour im Vorjahr übernachtete. Kurz danach quere ich auf einer Holzbrücke die Mulde, die ich damals ab Freiberg beradelte hatte - bei reichlich Schnee, sonst hätte ich die Tour an der Quelle auf dem Erzgebirgskamm begonnen. Eine junge Frau spaziert mit ihrem Hund im seichten Wasser des Fluss, der sich vor seiner Mündung in die Elbe windet und noch ein bisschen bleiben möchte.

Vor einem Jahr radelte ich hier an einem Ostersonntag durch den frischen Morgennebel, heute fahre ich in einen warmen Sommerabend. Damals war die Flur noch kahl, heute wirft sie mit Grün nur so um sich. Irgendwo in den weiten Auen zwischen hier und Wörlitz, darauf vertraue ich, lässt sich bei diesem herrlichen Wetter mein Zelt aufschlagen. Sollte ich aber im nur wenige Kilometer entfernten "Forsthaus Leiner Berg" ein freies Zimmer finden, wäre mir das lieber. Und Speis und Trank wären auch nicht zu verachten.

Zimmer frei, verspricht die Kreidetafel am Baum. Der Koch im Grillkiosk des Biergartens ist gerade voll im Grillstress, aber, sobald er eine Hand frei habe, will er wegen des Zimmers seinen Chef anrufen. Da könnte ich ja inzwischen das angepriesene "Waldhuhn an Steinpilzsoße" bestellen - wenn ich nur wüsste, was das sein soll. Gebratenes Hähnchen, klärt mich der innovative Grillmeister auf. Ach so, klassisches Waldhuhn eben... Ich begnüge mich mit dem "Flammkuchen Elsässer Art". |

|

Ein Hefeweizen später trifft der Chef ein und bestätigt endlich, dass ich das Zimmer haben kann. Da kann außer dem Smiley noch ein müder Radler lächeln - und gönnt sich zur Krönung des sonnigen Tages noch ein französisches Schwarzbier mit zwei darin schwimmenden gefrorenen Erdbeeeren. Das sieht man dem alten Forsthaus nicht an, was hier an phantasievollen Kulinaritäten im Angebot ist - à la bonne heure!

Vermutlich hat der junge Fuchs, der aus dem Wald herüber kommt und sich am Zaun des Biergartens entlang schleicht, heute noch kein "Waldhuhn" gesichtet. Dafür hat er hier den Braten gerochen und hofft vermutlich auf seine Chance. Doch die wird ihm hier keiner geben, verspricht der Wirt - die Großzügigkeit spräche sich schnell im Wald herum. Und wozu das dann führt, weiß man ja. Am Ende wollen alle Füchse nur noch "Waldhunh an Steinpilzsoße".

21. Juli. Frühstück im Garten wäre nett gewesen. Doch es gießt aus vollen Kannen. Und davon war gestern Abend in der Wettervorhersage des öffentlich-rechlichen Rundfunks keine Rede - verdammte Lügenmeteorologie! Zwei Mitgäste starren ratlos auf die sich ausbreitenden Pfützen. Selbst die zwölf Schritte bis zu Fahrradgarage wagt sich niemand. Das reichhaltige Frühstücksbuffet tröstet etwas über die morgendliche Verstimmung. Zwei Tassen Kaffee später lässt der Regen nach, ich bringe das Gepäck zur Garage, streife das Regencape über - und mache mich auf den mir bekannten Weg.

Diesmal falle ich nicht auf den Wegweiser herein, der mich voriges Jahr auf einen Feldweg fahren ließ, der dann mitten im Grünen endete.

Die Wege sind glitschig, teils schlammig, einige Pfützen haben sich über den ganzen Weg ausgebreitet. Da muss ich durch - was mich nicht umbringt, macht mich stärker...

Am Stieglitzer Berg* schützt mich das Blätterdach des Wäldchens, in dem sich Ende des 18. Jahrhunderts ein Dessauer namens Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, von Unternanen schlicht Fürst Franz genannt, einen mit dorischen Säulen verzierten Tempel mit Elbblick bauen ließ. Darin empfing er - je nach Einsamkeitsbedarf - erlauchte Gäste oder die Dienerinnen, die ihm dorthin das in einer separaten Küche gewärmte Wasser für die fürstliche Badewanne brachten, darinnen es sich fürstlich über fürstliche Einsamkeit nachdenken ließ...

|

Die kultivierte Solitude diente einem höheren Zweck: DER BESSERUNG. Eine real existierende Besserung tut sich am Himmel kund: Klärchen lässt grüßen, aus grau wird weiß, der Regen hört auf. |

Auf dem Weg nach Wörlitz vernehme ich zunehmendes Klappern, irgendwas schleift. Der Schaltbowdenzug hat sich gelockert, die Kette auch. Ich will sie spannen, indem ich das Hinterrad lockere ind nach hinen ziehe. Beim Anziehen der Achsmutter dreht sie durch. Die Ersatzmutter passt nicht! Was hab ich mir da nur wieder andrehen lassen? Vorsichtig pedaliere ich nach Wörlitz, wo ich hoffe, einen Fahrradladen zu finden. Etwas versteckt im hübschen Touri-Kaff finde ich eine Fahradwerkstatt. Der Betreiber des kleinen Lädchens ist noch mit einer Kundin beschäftigt, die sich ein Rad ausleiht. Dann bin ich dran. Die Mutter, die mir der alte menn gibt, passt nicht - muss wohl eine Spezialgröße für die 8-Gang-Nabe sein, meint er. Ist aber nur eine Siebener, entgegne ich. "Wer baut nur solchen Mist!" sagt der Mann zu meinem kaum drei Monate jungen Reisegefährt und greift nun selbst zum Ringschlüssel, brummt die Mutter an, auf dass sie ewig halte. Die Kette klappert weiter, aber der Bowdenzug ist wieder gut eingestellt.

|

Wegen eines Schlosses und dazugehöriger fürstlicher Spielwiesen hat sich Wörlitz in Zeiten der fortentwickelten Beköstigungswirtschaft zum Dienstleistungsdorf gemausert. Busladungen voller Männer in beigen Windjacken, Handtaschengeschwader und sonstige Liebhaber gepflegter Großgärten sind vor dem Hungertod zu bewahren. Doch auch auf Radlerhorden ist man längst eingestellt - sogar mit einem kostenlosen Fahrradparkplatz! Was an einem Donnerstagmorgen noch absurd erscheinen mag, könnte schon mittags, wenn hier Radlerflotten anlegen, als besonderer Service geschätzt werden. Nun darf man gespannt sein, wann das Wörtchen "kostenlos" verschwindet... Mein Geldaufbewahrungsinstitut hat die Parkgebühr fürs schwer verdiente Ukulelelehrer-Honorar jedenfalls schon entdeckt und zu klingender Münze verwandelt. Der Ticketautomat für den Fahrradparkplatz ist sicher nur noch eine Frage der Zeit. |

Ich umfahre den Park, den ich bereits im Vorjahr weitgehend zu ignorieren verstand, halte aber für ein Foto an der Villa Hamilton. Den Namenspaten, englischer Gesandter am Hofe des K�nigs von Neapel, lernte Fürst Franz während einer Reise nach Sizilien so sehr zu schätzen, dass er ihm die Wörlitzer Gartenlaube widmete. |

|

Nach dem Wörlitzer Park führt der Radweg jenseits der mäandernden Elbe an den Deichen entlang. Mit dem Schwung, den ich im Windschatten der Deiche und auf überwiegend gut asphaltierten Pisten schaffe, lässt sich die Deichkrone überqueren. Den Ausblick dieser kleinen Anhöhen nutzen Gruppen von Radlern für eine Rast - und manche staunen offenbar, dass Radeln auch ohne Konvoi möglich ist.

Auf den letzten Metern an einer steileren Deichauffahrt muss ich nochmals kräftig in die Pedalen steigen. Ein dort pausierender Radler hält es der allgemeinen Erheiterung zuträglich, über meine Anstrengung zu scherzen. Wie gut, dass ich auch geistlosen Humor verstehe. Warum, frage ich mich allerdings, interessieren sich Menschen, die vor einigen Sekunden noch nicht einmal von meiner Existenz wussten, plötzlich für das Ziel meiner Fahrt? Warum wollen Leute, mit denen ich außer der vergleichbaren Art des Fortbewegungsmittels nichts teile, von mir wissen, welche Länge meine Tagesetappen haben? Egal, ich werde wohl nie ein Rudelwesenversteher werden.

|

Auch im Übernachtungsgewerbe der Lutherstadt Wittenberg hat man den Radfahrer als zahlenden Gast entdeckt. Etliche Kilometer vor der Stadt am anderen Ufer macht ein Hotel mit dem Slogan "Fahrräder abstellen erlaubt" Reklame. Welche Noblesse! Ich quere die Elbe über die Brücke, erlaube mir aber, die Stadt links liegen zu lassen. |

Nach einer Fahrt durchs Mündungsgebiet der Schwarzen Elster setze ich mit der Fähre wieder ans westliche Elbufer über. Von Pretzsch radle ich nach Sachau, wo ich in der Pension "Zur Müllerin" ein kleines Zimmer finde. Am Tisch im Hof komme ich mit zwei rüstigen Radler-Senioren aus Hamburg ins Gespräch, beide gut über 70, wie sie nicht ohne Stolz erwähnen.

22. Juli. Beim Frühstück sucht eine Mitvierzigerin die Gelegenheit zur Kurzplauderei - entweder ist sie in Sachen Radwandern tatsächlich so unerfahrenen, wie sie tut, oder sie täuscht die Unerfahrenheit aus anderen Gründen vor. Auf ihren Wunsch prüfe ich den Luftdruck - indem ich den Reifen zwischen Daumen und Zeigefinger presse. Alles in Ordnung mit dem Radel, sage ich, so weit ich das beurteilen kann. Sie brennt sich eine Zigarette an und beginnt nochmals, von ihrer technischen Unbelecktheit zu erzählen. Was lerne ich an diesem jungen Tag? Wenn Männer baggern, geben sie bisweilen damit an, was sie alles können. Wenn Frauen baggern, ist es umgekehrt: Sie geben an, was sie alles nicht können...

Heute ist der erste Tag, seit ich wieder auf dem europäischen Festland bin, der mir das Gefühl von Sommer gibt. Auf 36 klettert die Anzeige auf dem Tacho. Die Felder sehen so aus, als hätte es hier schon länger nicht geregnet - ich komme nun offensichtlich in die kontinentalen Gefilde Deutschlands.

Auf dem geschotterten Deichweg zu Dörfchen Polbitz erfreue mich an der bunten Vielfalt der Blümchen. Am Tor eines alten Bauernhofes, wo ich voriges Jahr einmal übernachtete, begrüßt mich ein alter Bekannter. Erst tut er sich unheimlich wichtig, dann erkennt er mich vielleicht - und lässt das Kleffen. |

|

Das Dörfchen ist seit einigen Jahren von einem Deich umkreist, der das Dutzend Höfe vor Hochwassern schützen soll. Ein Mann, der einige Dörfler kennt, meinte mit einer gewissen Geringschätzigkeit, es wäre besser gewesen, die Millionen an die paar Dörfler auszuzahlen und das Dorf aufzugeben. Er mag da seine Gründe haben... Aber was wäre dieses Land, gäbe es nicht noch einige solcher Kleinode! Eine gepflasterte Dorfstraße ganz ohne Autos - eine Zeitreise ins vorindustrielle Deutschland.

Eine Stunde später bin ich in Torgau, finde aber am Wege keinen Laden, wo ich meine leeren Flaschen gegen volle tauschen kann. Im Dörfchen Loßgau gibt es ein Gasthaus, aber das ist geschlossen - seit einigen Monaten. An einem Hofeingang frage ich einen alten mann nach einem Laden. - Gibt es schon lange nicht mehr, antwortet er: Wir müssen zum Einkaufen nach Torgau. Aber ich kann ihnen eine Flasche Wasser geben, mit oder ohne Sprudel? - Ich will ihm dafür einen Euro geben, aber der gute Mann lehnt ab - und sagt: Ein paar Kilometer weiter können Sie die anderen Flaschen kostenlos auffüllen, am Wasserwerk ...

An der B182, beim Abzweig nach Wessnig, hat das Wasserwerk Torgau Ost vor seinem Eingang eine "Trinkwasserbar" eingerichtet. Hier kann man sich kostenfrei Wassser zapfen, wahlweise mit oder ohne Sprudel. Cool findet das sicher auch ein Radler-Mädchen, das gerade etwas ins Gästebuch schreibt. Ich fülle meine Flaschen auf und trage auch ein paar Worte in das Buch: Genial irgendwie - so was sollte es an jedem Radweg geben! |

|

Wenige Kilometer weiter, im Dörfchen Weßnig, bemerke ich ein Kirchlein. Die Bänke im Schatten eines Bumes sind ein guter Platz, um die Hitze des Mittags auszusitzen. Im Innern der alten Gemäuer ist es angenehm kühl. Ein altes Laufrad und andere untypische Devotionalien, an der Wand eine Weltkarte, Reisende haben ihre Herkunftorte mit Stecknadeln angepinnt. |

|

Vermutlich in Ermangelung einer herkömmlichen Glaubensgemeinde ist das alte Gotteshaus zur "Radfahrerkirche" umgewidmet. Ich erwäge das Radwandern schon seit längerem als eine Art Religion... Denn sofern man nicht bereits vor dem Aufbruch alle Quartiere seiner Tour durchgebucht hat, braucht der Radwandernde ja ein dem Pilgernden adäquates Der-Herrgott-wird's-schon-richten-Vertrauen, um am Abend ein sicheres Dach und Lager für sein müdes Haupt zu finden.

|

Ohne das Glauben und Hoffen, nachts irgendwo unterkommen zu können, kann man die Radelei vergessen. Was in der Symbolik der Radfahrerkirchen allerdings zu denken gibt, ist, dass man offenbar weniger an den Radfahrer gedacht, dem das schützende Dach der Kirche gelten sollte, sondern zuerst ans Rad... Nun ja, irgendwie ist die Sache theologisch noch nicht ganz ausgereift. Ich werde wohl vorerst weiter meinem Verstand folgen - und dem guten alten Bauchgefühl. |

Und schließlich handelt es sich beim Weßnitzer Kirchlein nicht etwa um eine Allerweltsradfahrerkirche, sondern um die "1. deutsche Fahrradkirche" - und die hatte bereits 2013 ihr 10-jähriges Jubiläum, verrät eine mit Liebe zum Detail gefertigte Gratulation des Radfahrer-Vereins zu Melpitz... |

|

|

Die Symbolik des schützenden Daches verfolgt mich noch ein Weilchen. Als Automobilist musste ich nicht darüber nachdenken. Bei Regen schaltet man den Scheibenwischer ein; ist kein Quartier zu finden, klappt man den Sitz runter - sehr unbequem, aber trocken und sicher vor vor wilden Tieren und bösen Menschen. Als Fahrender läuft man Ge-fahr, schlechte Er-fahr-ungen zu machen. Eine Nacht ohne schützendes Dach kann sehr lang werden und doch wenig Schlaf bringen.

|

Auch am hellichten Tag kann es bisweilen gruselig werden. Der Anblick des Totenkopfschw�rmers (Kampfname: Acherontia atropos) lässt selbst den tollkühnsten Pedalritter erschaudern. Indem der Naturforscher Carl von Linné den aus Afrika eingewanderten, eigentlich harmlosen Nachtfalter zum Unheilbringer ernannte, hatte der seinen schlechten Ruf weg, den er in der Romanliteratur bis heute beibehielt - Atropos war der Name einer griechischen Unsterblichen, die es in der Hand hatte, den von ihren Schwestern gesponnenen und bemessenen Lebensfaden zu zerschneiden... |

Ich passiere das direkt an die Elbe gemauerte Städtchen Belgern und folge dem Radweg dann über die Dörfer. Das nächste hört auf den schönen Namen Ammelgoßwitz, wurde vor fünf Jahrhunderten von "6 besessene Mann" und "35 Inwohner" bewohnt und briachte es zur letzten Zählung anno 2011 auf 69 Bewohnende. Wenn einem kein entlaufenes Schwein in die Quere kommt, lässt sich das Dörfchen in weniger als einer Minute durchqueren. Dann bin ich wieder auf freiem Feld - die Elbe umschlingt das Land, Deiche wollen den Fluss disziplinieren.

Nachdem Reklameschilder bereits seit 20 Kilometern die gastronomischen Verlockungen im einstigen Rittergut Droschkau anpreisen, hatte sich mein Pedalrittermagen bereits auf eine stärkende Pedalrittersmahlzeit gefreut. Doch beim ersten Anblick des Anwesens schwindet meine Zuversicht, hier standesgemäße Bewirtung zu erhalten. Um die Ecke herum siegt es dann doch etwas einladender ein. Sonnenschirme, Bänke mit Sitzkissen, Tische voller benutzten Geschirrs künden davon, dass hier vor kurzem eine ritterliche Abordnung eingekehrt war.

Am Zapfhahn des geräumigen Rittersaals entdecke ich schließlich jemand von der Servierzunft - der Chef persönlich. Ich schildere ihm meine ersten Eindrücke vom Rittergut... Er sei nur der Pächter, sonst hätte er die 10 Tausend Taler zur Sanierung des Außenbereiches gern mal investiert. Leider interessiere den heutigen Eigentümer des Anwesens nicht, wie es da aussieht. Der wolle pünktlich die Pachteinnahmen, alles andere sei ihm egal... Eigentum verpflichtet, steht eigentlich in der heiligen Schrift namens Grundgesetz (Artikel 14, Absatz 2). Aber wen interessieren heute noch lapidar formulierte Moralklauseln von früher?!

Zu manchen Zeiten scheint es wohl reichlich Kundschaft zu geben, jedenfalls genug um den Rittergutsnachbarn für eine innovative Geschäftsidee zu inspirieren - da sage noch einer, der gemeine Ossi scheue unternehmerisches Risiko! Gut gemeint ist die soziale Differenzierung, welche allerdings der Mythologie entstammt. Ich habe von Rentern gehört, die erwerben mal eben beim Kaffeetrinken ne Heizdecke für 3000 Euro, und von Studenten, die parken mit dem Ferarri vor der Mensa. Warum sollten die fürs Rad-am-Zaun-anstellen Armutsrabatt bekommen? |

|

|

Gleich nach dem "Rittergut" empfängt mich das erfrischende Nass des Liebersees. Hier kann ich, vor neidischen Blicken ungestört, ein einsames Ritterbad nehmen - kostenlos. Teile des zur Kiesgewinnung bebaggerten Sees könnten - laut Informationstafel - irgendwann mal als "Bereich möglicher öffentlicher Nutzung" Verwendung finden. Was immer das dann möglicherweise oder möglichenfalls mal wird, mit der Stille einsamer Ritterbuchten und Kostnix wäre es gewiss vorbei.

An der Brücke bei Plotha wollen die Radwegsbeauftragten des Bundeslandes Sachsen das Radlervolk durchs ostelbische Mühlenberg lenken. Auf drübiger Seite radelte ich jedoch bereits voriges Jahr - ich gönne mir Abwechslung und bleibe am Westufer, wo ich mich allerdings etwas durchfragen muss. Eine alte Frau empfiehlt mir, auf der B182 zu bleiben, da es über die Landstraße durch drei Dörfer mit holprigen Kopfsteinpflaster ginge. Den Rat ortskundiger Frauen sollte man unbedingt ernst nehmen - damit habe ich bisher immer gute Er-fahr-ung" gemacht. Kurz vor Strehla bemerke ich einen Wegweiser zum Gästehaus "Am Nixstein". Die Straße ist wegen Bauarbeiten gesperrt, aber mit meinem Aluminiumgaul komme ich durch. Volltreffer, ein Quartier ganz nach meinem Gerschmack - mit Gärtchen und Blick zur Elbe. Niemand stört die Ruhe. In der Ferne wiehert ein Pferd.

Der diesseitige Radweg ist wenig frequentiert - in diesem Jahr sei bisher, trotz Schulferien und allgemeiner Urlaubshochsaison, besonders wenig los, erklärt mir die Gastwirtin. Darüber klagten und grübelten einige andere Pensionsbetreiber am Elbe-Radwe ebenso, antworte ich ihr. Was auch immer die Gründe sein mögen, ich verdanke ihnen heute komfortables Zimmer und dazu einen herrlich einsamen Sommerabend an der Elbe. Dass die Wirtin vorsorglich ein Flächlein Wein zur Selbstbedienung bereitgestellt hat, werde ich ihr nie vergessen.

Eine Haflinger-Stute kontempliert - wahrscheinlich - über das allseits bekannte Tolstoi-Zitat: "Ein zeitweiliger Rückzug von allen Dingen des Lebens und Nachdenkens über das Göttliche ist für deine Seele eine ebenso notwendige Nahrung, wie es die materielle Nahrung für deinen Körper ist."

23. Juli. Ich habe die Frühstücksveranda ganz für mich, das Buffet ist reichlich gedeckt. Eigentlich ist dieses wunderbare kleine Gästehaus* viel zu empfehlenswert, um es zu empfehlen - sonst steigt hier eines Tages jeder Dödel ab - und jede Dödeline. Andererseits: Der eine oder die zwei, welche es außer mir sonst noch schafften, diesen beschönigenden Report vom Anfang bis zu diesem Satz zu lesen, haben es wahrlich verdient, eines der wenigen verbliebenen Fleckchen Erde in diesem übervölkerten Land zu finden - und zu genießen.

Auf der von Morgentau feuchten Elbwiese erkenne ich von weitem ein kleines Zelt - als ich gestern Abend in der Dämmerung hier spazieren ging, stand es noch nicht. Zwei sehr junge Radlerinnen (im Alltag dürften sie wohl noch die Schulbank drücken) haben sich dieses Abenteuer gegönnt. Wie ich sie im Vorbeiradeln beäuge, grüßen sie mich - entweder weil sie mich anhand meiner Gepäcktaschen als ihresgleichen bewerten oder aber mit zuvorkommender Vorsicht, denn ich könnte der Besitzer der Wiese sein, dem es womöglich missfällt, wenn jemand seine Grashalme umgeknickt hat. Jedenfalls beeilen sie sich plötzlich beim Abbau ihres Zeltes.

Ich strebe dem nahen Städtchen Strehla entgegen. An einer Tankstelle tanke ich Mineralwasser. Im Radio wird über einen gestrigen Amoklauf in München berichtet - 10 Menschen hat er ohne jede Grund und ohne jede Vorwarnung erschossen. Die Betroffenen waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und am Abend dieses gestrigen Tages gibt es viele Angehörige, Kollegen und Freunde, die es nicht fassen und nie verstehen werden können: Wozu? Weil ein Typ voller Minderwertigkeitskomplexe plötzlich durchdreht? Weil jemand um jeden Preis möchte, dass sein Name auch mal in der Zeitungs steht? Es wird wieder Sonderreportagen und etliche Talkshows geben, die seinen Namen pro Sendung 100 mal nennen. Politiker werden über den Zusammenhang von Computerspielen der Kategorie "Ego-Shooter" und der Leichtigkeit, an Schusswaffen Knarre zu gelangen, diskutieren - so wie seit gut 10 Jahren...

Nach Strehla gibt es eine Fähre, doch ich bleibe am westlichen Ufer. In der von viel Beton ergrauten "Stahlstadt" Riesa weiche ich dann doch lieber ans andere Ufer aus. Dazu muss ich auf die hier vierspurige B169 abbiegen, die mich auf die Elbrücke führt. Der motorisiere Verkehr auf der autobahnähnlichen Piste ist mäßig, aber dafür um so schneller. Einige Autofahrer empfinden mich als Provokation, obgleich ich ganz am Rand radle und mehr als genügend Platz zum Überholen bleibt. Und wo es möglich ist, fahre ich sowieso auf dem Randstreifen - der ist nur manchmal mit Abfällen übersät und die habe ganz bestimmt nicht ich dort hingeworfen! Was ist los? Warum hupen diese Ochsen? Habe ich ein Verbotsschild übersehen?